F1000Researchは17世紀型出版の伝統を打ち破るか?

学術出版の歴史を紐解き、学術出版の未来ヴィジョンを覗き見

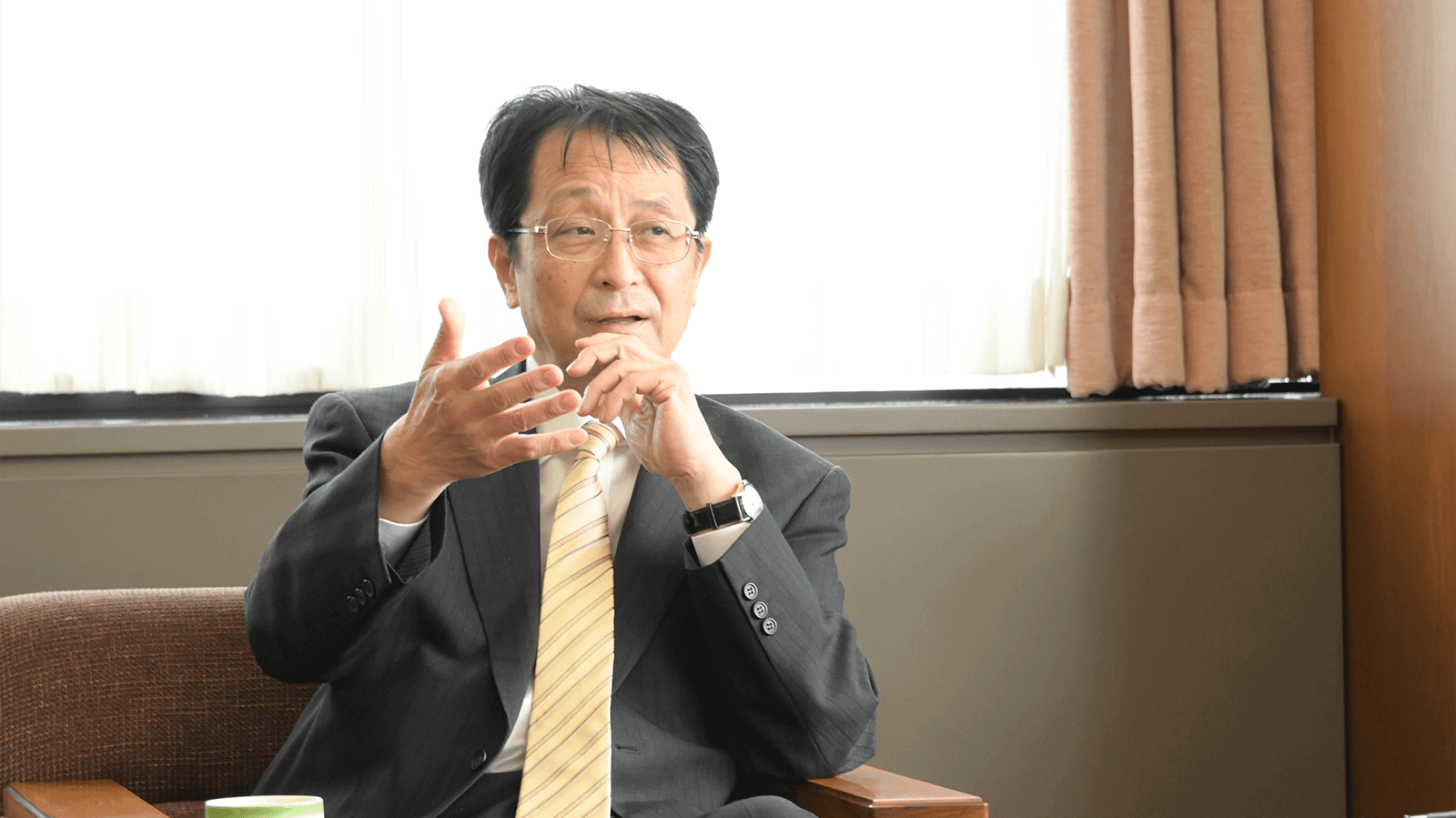

筑波大学がF1000Researchとオープンリサーチ出版ゲートウェイを開発するに至った真の意味を理解するためには、学術出版の歴史と、現在この業界が抱えている様々な課題をおさえておく必要がある。学術情報流通テクノロジーの日本における第一人者で、日本の科学技術政策において未来を見据えたオープンサイエンス・ポリシーの整備と実践に携わる、文科省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)の科学技術予測センター上席研究官、林和弘氏に、F1000Researchの立ち位置と学術出版の未来ヴィジョンを解説していただいた。

17世紀:手紙からジャーナルへ

F1000Researchが何であり、学術情報流通の歴史の中でどういう意味を持つプラットフォームなのかを説明するためには、学術ジャーナルの歴史をざっくり知っておく必要があるでしょう。とはいえ、全ての歴史を網羅するにはとても誌面が足りないので、ごく一部だけ端折ってご説明します。

現代の学術ジャーナルの歴史は17世紀に遡ります。世界最古のジャーナルの一つは1665年にイギリスで創刊されたPhilosophical Transactionsで、同時期にフランスやイタリアでも似たような学術雑誌が発明されました。それ以前は、研究の発表手段と言ったら本しかありませんでしたが、本の出版には時間がかかる。当時の研究者は自分の新発見を誰よりも速く記録に残して「この発見は自分のものだ!」と人に伝えるために、他の研究者に手紙(レター)を書いて送り合っていました。でも手紙は一人の相手にしか読まれないので沢山送らないといけない。ならば手紙を一か所に集めてまとめて出版すればいいじゃないか、ということでジャーナルが生まれたわけです。今でも研究速報を伝えるジャーナル記事は「レター」とか「コミュニケーション」と呼ばれますよね。

すると今度はジャーナルに掲載した発見の質の良し悪しをどうやって見極めるかが問題になりました。それなら同じ分野の別の研究者が出版前にチェックすればいいじゃないかということでピアレビューという仕組みが発明され、研究の手続きや科学的妥当性が一定の基準を満たし、かつ学術的価値の高い情報のみを掲載するというジャーナル文化が生まれました。価値の高い希少な情報はビジネスになります。やがて商業出版社が登場し、学術コミュニティの活動を肩代わりする形で,徐々に学術出版をビジネス化するようになりました。

つまり学術出版の歴史は「発見をとにかく速く正確に、より多くの人に届けたい」という研究者の欲望をいかにテクノロジーが支えて最適化し、コンテンツの価値を高めて商業化してきたかの歴史なのです。しかし17世紀から20世紀に至るまで、このイノベーションは製紙と印刷、郵送技術の発展の範疇にとどまっていました。

次の本格的なパラダイムシフトはジャーナルの誕生から約330年後、1990年代にインターネットを通じた情報流通が大学で本格化することで始まりました。そして私たちは、紙と郵送を元にした情報流通インフラから、全く新しいオンライン・プラットフォームに代替されていくまさに過渡期の入り口、黎明期を生きています。1990年代から2020年代までの30年で起きたことをギュッと解説してみましょう。

1990年〜2000年代 :電子ジャーナルとプレプリント、OAの時代

「電子ジャーナル」の最初は何かというのは実は結構難しいのですが、今の電子ジャーナルサービスの原型ともいえるhtmlによる全文サービスを開始したという意味では1995年にJournal of Biological Chemistryが電子化され,全文サービスが提供され始めました。その後の10年ほどでそれまで紙の雑誌で発行していたジャーナルの電子化が一気に進みました。デジタル化が進むと紙媒体や郵送にあった物理的な制約が取り払われ、インターネットを介して膨大な論文情報に誰もがアクセスできるスケールメリットが生まれました。当時それに目をつけた商業出版社は、出版社が著作権を持つすべてのタイトルにアクセスできる包括的パッケージ契約モデル、

「ビッグディール」の販売を加速させました。これにより研究者は現在3000誌を超えるジャーナルにいつでもどこでもアクセスできるようになったのです。

しかしビッグディールは同時にジャーナル講読料の高騰化という新たな問題を生み出しました。そもそも論文は極めて希少性が高く代替がきかない商品であり、価格設定において市場原理がはたらきません。商業出版社にとってはビジネスなので、利益率をあげるため自然と高価格化に向かいます。電子ジャーナル数自体の増加も伴って、大学図書館が出版社に支払うパッケージ価格が年々上昇し、ついには大学図書館が講読料を支払えずに出版社との契約を解除せざるを得ない事態が起き始めたのです。欧米の有名大学ですら、一部のジャーナルの購入を諦める、購読契約を取りやめるといったケースが増えてきました。

この問題は冊子の時代から言われてきた「商業出版社は論文の著作権を一人締めしてジャーナルの価格を釣り上げた結果、研究者の論文へのアクセスを奪って研究できなくしている」というアカデミアからの不満を顕在化しました。一方、1991年、物理学の分野で「プレプリントサーバーによるプレプリント公開」という新しい情報発信のスタイルが生まれました。プレプリントサーバーの役目とは、簡単に言うと「論文の草稿(プレプリント)の段階でウェブ上にそのまますぐ公開しちゃおう」というもの。いつでも誰でも情報共有できて出版コストもかからないし、先取権を確保しつつ広く仲間の意見を聞くことができます。その一方で、この物理のコミュニティは同時に査読付きジャーナルにも出していました。すると1995年に、プレプリントが商業出版社をボイコットする手段として使えると考えたイギリスのStevan Harnadという哲学者が「商業出版社に反乱を起こそう!すべての研究者が自分のサーバーに論文を公開すれば、商業出版社のビジネスは立ち行かなくなり、彼らの横暴を妨げられるだろう」と呼びかけたのです。これが有名な「転覆計画」です。

同時に学術情報の過度な商業化は、「税金などの公的資金によって生み出された論文は市民と共有すべき公共の財産であるにもかかわらず、民間の出版社に講読料を払った人にしか読むことができないのはおかしい」という観点からも問題視され、反対運動に発展しました。研究者が国際会議を行い、学問は自由に共有され誰にでも無料で利用できるようにするべきである、という理念を掲げたBudapest Open Access Initiative (BOAI)、論文のオープンアクセスを提唱するいわゆる「ブタペスト宣言」が発表されました。

2000年代当初、商業出版社や学協会はオープンアクセスの方針は商業的にも質保証の観点からも成り立たないと考え反対していました。ところが2000年のBioMedCentralに引き続き、2006年にPLOSがオープンアクセス(OA)のメガジャーナル、PLOS ONEを立ち上げて最初のインパクトファクターで4以上を獲得し、商業的にも成功したのです。PLOSを含むOA出版者はAPC (Article Processing Charge)、つまり著者が出版費用を支払うビジネスモデルでの出版に挑戦しました。この成功は当時非常にエポックメイキングで、オープンアクセスジャーナルでもちゃんとビジネスが成立し、高めのインパクトファクターも付いてクオリティも担保できるという前例ができたわけです。

これを見た他の商業出版社も流れに乗り、次々にOAジャーナルを立ち上げ始めました。彼らにとっては購読料の高騰化で図書館が購読費用をこれ以上払えない時流では大学から利益を上げるのにはもう限界があった。それに伝統的な紙のジャーナルに載せられる論文数には限界があるけれど、OAジャーナルであれば溢れた論文を際限なく掲載できるし、その分研究者からAPCを徴収すればしっかり儲かるわけです。つまり、OAジャーナル分は増収分となります。そんなこんなで商業出版社がこぞってOA出版に乗り出し、2010年代に入るころにはOAとAPCモデルは出版ビジネスモデルとしての地位を獲得しました。さらに世界的にジャーナルのOA化をさらに後押ししているのが2018年に策定されたPlan.Sです。欧州の11の国立助成機関が結集し、参加機関から資金提供を受けているすべての研究者に対し、2020年1月1日(当時、現在は2021年に変更)から、出版された論文を即時オープンアクセスにすることを義務付けたのです。この動きは出版社のOA化の流れを確実に加速するでしょう。

21世紀:ピアレビューの問題を解決する試み

ジャーナルの電子化とOA化は1990年から2010年までの20年で一気に進んだものの、この変化は17世紀に誕生した出版システムを紙からデジタルに置き換えたに過ぎません。次に手をつけるべき課題はピアレビューを中心とした、出版プロセスの根本的な改革でした。既存のピアレビューという仕組みは、今現在論文のクオリティを担保するための不可欠な仕組みと考えられています。

しかし、①出版までの時間がかかりすぎる、②売れる論文が掲載されやすいといった出版バイアスがかかる、③ピアレビュープロセスが密室で行われて透明性がない、④出版社からボランティアで駆り出され膨大な時間を費やしているピアレビュアーの貢献度が認められにくい、という大まかに4つの問題があります。

問題の①と②は、プレプリントがある意味解決しています。プレプリントならば完成した論文を時差なくすぐに共有できるし、ピアレビューで弾かれて世に出ずに闇に葬られてしまうような研究成果を拾うことができます。溢れた論文の一部はOA誌でも拾えます。しかし、今度は玉石混合の膨大な論文が溢れてしまい、どの論文を信頼して読めばいいのか分からなくなってしまうわけです。

そこでピアレビューの4つの問題全てを解決することを目指したプラットフォームとして登場したのがFaculty of 1000(F1000)です。根底にある考え方は、従来のピアレビューの仕組みを一歩進めて、研究出版のクオリティコントロールの新しい方法を提案しようというものです。はじめはF1000 Expertsという、すでに出版された論文の良し悪しを専門家が評価してその付加価値情報を提供するサービスをはじめましたが、それをさらに進めたF1000Researchでは、プレプリントにあたる草稿段階の新しい論文をすぐにオンラインで出版し、公開後にオープンピアレビューを行います。そうすることで出版にかかる時間を限りなくゼロにし、出版バイアスを回避し、出版後のオープンピアレビューで透明性を上げ、かつピアレビュアーが誰なのかを明示し、彼らのコメントも引用可能にしたわけです。つまりF1000Researchは、17世紀から350年続いてきたジャーナル出版の仕組みを、大きく飛躍して変化させようとする取り組みなわけです。

未来:研究界のYouTuberが生まれる時代にむけて

F1000Researchの取り組みは挑戦的で、先駆的でありますが、17世紀的な学術出版から脱却するか否かの過渡期の、ごく端緒にすぎません。私の見解では、彼らのソリューションもまた、まだまだジャーナルの伝統的な仕組みの域を出ていません。テレビ業界に置き換えるとわかりやすいと思うんですが、出版社やジャーナルはいわば制作プロダクション会社みたいな立ち位置ですよね。インターネットが普及してAbemaTVのようなインターネットTVが登場していますが、まだテレビはマスメディア中心であり、インターネットTVはその文化をインターネットという新しいテクノロジーに置き換えたにすぎません。一方で、ユーザードリブンでデジタルネイティブな動画SNSであるYouTubeの勢いは、これまでの動画配信やエンターテインメントの概念を大きく転換しています。F1000Researchは未だインターネットTVのような立ち位置にあるとも言えますが、学術出版業界におけるYouTubeのようなデジタルネイティブな成果公開の仕組みも、YouTuberに当たる研究者もまだ生まれていませんので、F1000Researchはこれからどこまでユーザーを巻き込み、YouTubeのようなイノベーションにつなげられるかが期待されるプラットフォームだと思います。

さらに視点を広げると、今はAIやビッグデータ、ブロックチェーンなどの技術が進んでいるにもかかわらず、出版のシステムも著作権に代表される情報流通に関する法律も古いままです。社会全体の根本的な考え方が変わり、法律を含む社会制度が変わらなければ本当のデジタルトランスフォーメーションは起きませんので、まだまだやるべきことが山ほどあります。私が思い描いている未来は、論文出版という枠組みすら取り払われ、例えば、研究データが即時に必要な人に共有され、その研究データの流通を元に研究者が適切に評価されて評判が上がり、研究費が取れる世界です。そんな世界が50年くらい先に来る可能性を信じて活動しており、長生きできればその実現を草葉の陰で見守りたいと思っています。

いずれにせよF1000Researchは出版の新しいカルチャーを生み出す上で、理想と現実のバランスが取れた先駆的な存在だと思いますし、筑波大学の試みがきっかけで、新しい研究成果の共有、公開のお作法が生まれ、それに応じた新しいタイプの研究者が生まれ、新たな研究の世界が切り開かれていけば素晴らしいと思っています。

林 和弘氏 プロフィール

文科省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)

科学技術予測センター上席研究官

東京大学大学院理学系研究科化学専攻博士課程中退。1995年より日本化学会の英文誌の電子ジャーナル化に携わり、2002年にはDOI対応、2005年にはオープンアクセス対応を実現。科学的知見とテクノロジーの知識と経験を生かし、日本学術会議,SPARC Japanなどを通じて日本発の情報発信をより魅力的にするための活動に従事。学術情報流通の将来と次世代の研究者コミュニケーションのあり方に興味を持ち、2012年より文部科学省科学技術政策研究所において政策科学研究に取り組む。現在、オープンサイエンスに関する政策作りと実践に向けて、UNESCO, OECD, G7科学技術大臣会合のオープンサイエンスの専門家委員として国際的な活動に携わる一方、日本学術会議特任連携会員(前期)や内閣府研究データ基盤整備と国際展開WGの副主査を務めるなど国内においても幅広く活動し、研究データ利活用協議会(RDUF)やJapan Open Science Summitの発起人になるなど、ボトムアップの実践にも取り組む。

This post is also available in:

EN (英語)

EN (英語)